今回、自分でキッチンをセルフリノベするにあたって、ついでに床下収納&点検口もDIYで作りました。

給排水管も新たに工事するので、今後、あった方が便利だろうという単純な考えです。

しかし、いざ実際にやってみるとまぁまぁハードで、DIY素人の自分は悪戦苦闘。なんとか完成したので、そちらの製作過程まとめになります。

解体

まずは解体から。キッチンは外壁と屋根を残して、全て解体。天井や壁と一緒に床もその下の床下地も取っ払いました。

案の定、根太や大引は腐っていたので、全部作り直すことにしました。

床下の湿気を抑える

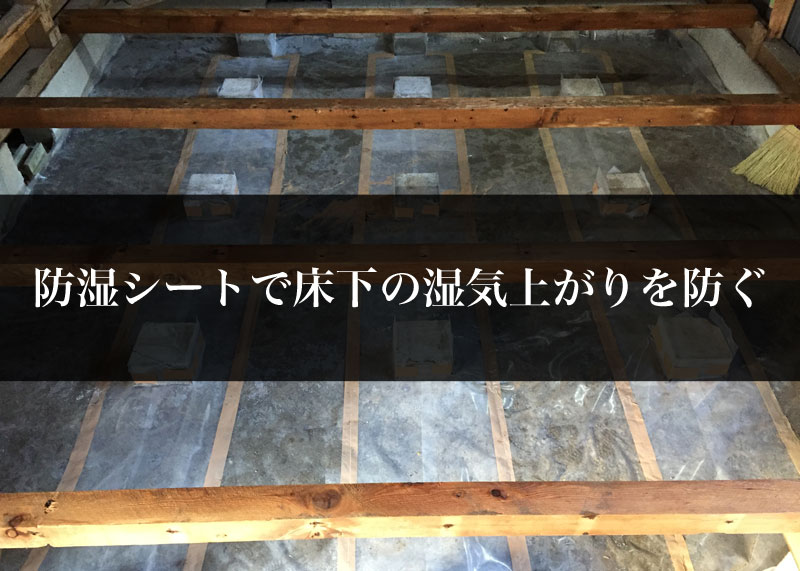

最近の建物とは違い、古い我が家の床下は土がむき出しの状態。おまけに山を背負っている為、湿気上がりがひどかった。

今の状態のまま床下収納を設置したら、あっという間にカビだらけになるのが目に見えていた。まずは、この湿気をどうにかすることからでした。

そこでまずは、防湿シートを一面に敷き詰めました。湿気をシャットアウトします。

さらにその上から、床下調湿材を敷き詰めました。漏れ出した湿気を吸収する為です。

この2つで、床下の湿気の状態はかなり改善されました。

床下収納&点検口の選び方

肝心の床下収納&点検口ですが、根太を組む前に買っておきましょう。

というのも、床下収納&点検口の開口部に合わせて、床下地の根太の幅を調整しなければいけないからです。

床下収納&点検口選びで注意する点は「開口部の大きさ」と「機密性」です。

開口部は1辺60cm以上がおすすめ

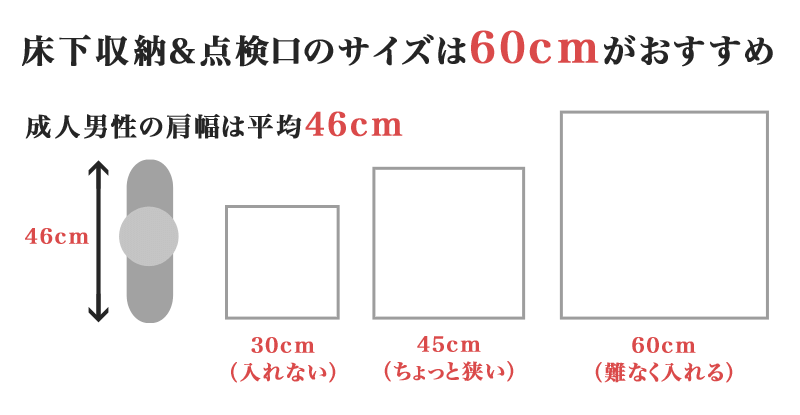

床下に潜るための入り口の役割も担う床下収納&点検口。床下収納&点検口の大きさは様々ですが、当然、大人が入れるほどではないと意味がありません。

1辺30cmは絶対に無理。45cmはキツイ。60cmなら何とかといった感じでしょう。ですので、1辺60cm以上の床下収納&点検口をおすすめします。

あと、深さにも注意しましょう。床下の高さが30cmしかないのに、深さ50cmの床下収納&点検口を買っては話になりません。

通気性も考えて、床下収納&点検口の深さの目安は「床下の高さ-10cm前後」が良いでしょう。

ノックダウン式は機密性に難あり

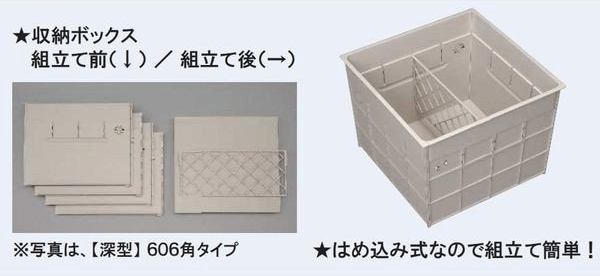

床下収納&点検口には、箱型のボックス式とノックダウン式(折りたたみ式・組み立て式)があります。

ノックダウン式は梱包がコンパクトですが、どうしても機密性が低く、わずかな隙間が出来てしまう商品もあったり。隙間から湿気や虫が入り込めば意味なしです。

その点、ボックス式は機密性も高く、湿気や虫の心配は不要。買うなら絶対にボックス式です。

床下収納&点検口の場所を考える

床下収納&点検口を、部屋のどの場所に設置するかもかなり重要。

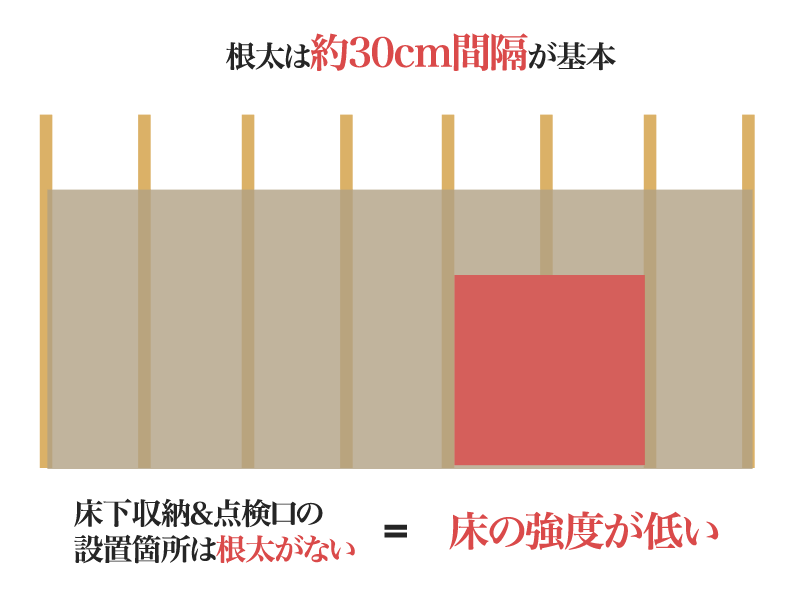

床を支える床下地の根太は、約30cm間隔で張り巡らせてありますが、床下収納&点検口の開口部は60cmも開きます。

つまり、普通の床に比べて強度が低いということ。

そのため、普段、あまり人が歩かない場所、通らない場所が理想的と言えるでしょう。もちろん、床下収納&点検口の上に食器棚や椅子といた家具を置くのもNG。

そんなこんなで、床下収納&点検口の場所はキッチンの隅っこに設置することにしました。

開口部にあわせて根太を組む

場所が決まったら、早速、工事開始。床下収納&点検口の開口部にあわせて根太幅を調整します。

どの幅で開口部を確保すればいいかは、床下収納&点検口を購入した時に付いてくる説明書に記載されてあります。

自分が購入した床下収納&点検口のは開口部は、1辺60cmの正方形。なので、大引を避けて、開口部を囲むように根太を組みました。

開口部にあわせて捨て貼りをカット

床下収納&点検口の開口部の1辺60cmに合わせて、捨て貼りの構造用合板をカットします。ここでも、ちょっと一手間。

ツギハギでも良いのですが、なんとなく1枚板の方が強度がある気がしたので、ドリルとジグゾーを開口部を使ってくり抜き。カンナとノミで微調整しました。

ここで一旦、床下収納&点検口の枠を試しにはめてみて歪みの確認。ちゃんとはまればOKです。

開口部にあわせてフローリングをカット

キッチンの床は杉の無垢フローリング材を貼りました。床下収納&点検口の開口部を塞がないように、フローリング材をカットします。

また、カットして余ったフローリング材は、床下収納&点検口のフタに使います。そのまま使えば柄も揃うので、捨てずにとっておきましょう。

フタとフタ枠を作る

床下収納&点検口のフタとフタ枠を作っていきます。

開口部の補強用に角材を4辺に設置します。

そして、フタ枠をビスで固定。枠が歪むとフタが閉まらなくなるので慎重に固定していきます。

お次はフタ。先ほどのフローリング材を枠にはめ込みます。

枠には規定の厚みがあるので、厚みが足りない場合は構造用合板やベニヤ板で調整すると良いでしょう。

回転式の取手の取り付けには苦戦しました。

金具に合わせて穴を空ける開けるのですが、なんせ無垢フローリング材は厚さ15mm。ドリルで何度も穴を開けながらノミで削って微調整…。これが大変。

先に取手の取り付け穴を空けてから、床材を枠にはめ込んだ方がいいかもしれませんね。

取っ手を取り付けたら、裏面に強度アップの金具をビスで固定して完成です。

収納庫の底を下支え

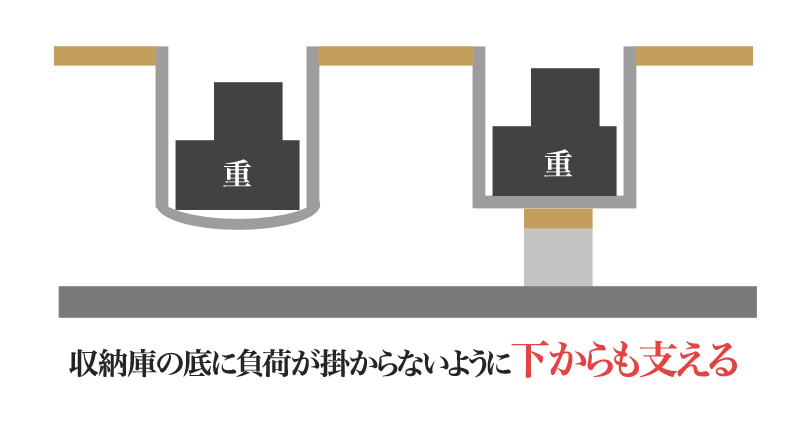

最後にボックス型の収納庫をはめ込めば完成ですが、もうちょっと一工夫。

このままだと、収納庫の底に負荷がかかって破損する危険性も。また、収納庫を釣っているのは枠だけなので、枠が歪んでしまうことも。

そこで、床下から収納庫を下支えすること。収納庫に負荷がかからないように、角材や板で高さを調整しました。

これで、梅酒瓶や漬物樽といった重たい物を保存しても大丈夫そうです。

床下収納&点検口のDIYまとめ

無事、床下収納&点検口が完成しました!

この後、フローリングの塗装と一緒に、床下収納&点検口のフタも塗装すればこの通り。

目立たないようにフタ枠をブロンズにして良かった。

床下収納にはそれなりに重い猫と犬のご飯を入れてますが、今のところ問題なし。設置から1年以上経過しましたが、湿気がひどい梅雨の時期もカビることなく大丈夫そうです。虫の侵入もありません。

手探り状態で大変だったけど、なんとか完成してよかった。

床下点検口をDIYで設置しようと思っている方、また業者にお願いしようと思っている方は参考にしてみて下さい。

この記事のコメント